《月入五万住院三月,他的选择惊醒千万人:我们都被这个时代骗了》

(正文)

凌晨三点的ICU病房里,李阳盯着监护仪跳动的数字,突然想起半年前在办公室通宵改方案时,总监拍着他肩膀说的那句:"现在拼命挣钱,老了才看得起病。"此刻他34岁的身体里装着70岁的心脏,账户里躺着刚发的五万块项目奖金,却连呼吸都要靠机器维持。

这是我在医院急诊科当护士五年来,亲眼目睹的第23例过劳致病案例。数据显示,中国每年猝死人数高达55万,其中35岁以下占比26.8%。当我们在朋友圈晒着星巴克加班照时,可能正在亲手给自己编织一张危险的生存网络。

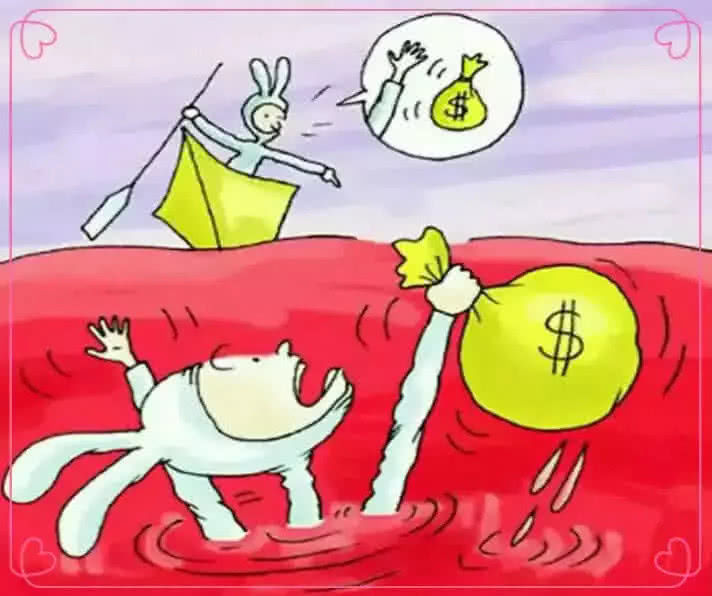

【当代人最大的认知陷阱:用命换钱,再用钱续命】

最近爆火的"脆皮年轻人"现象揭开残酷现实:00后姑娘每天两杯奶茶确诊糖尿病,95后程序员因久坐突发肺栓塞,这些新闻评论区总有人戏谑:"现在挣的钱刚好够将来治病的"。但真相是,三甲医院重症监护室日均费用5000元起,相当于普通人半个月工资。更残酷的是,很多脏器损伤根本不可逆。

某互联网大厂流传着"35岁前赚够养老钱"的生存法则,但鲜少有人计算过:连续5年每天工作14小时,相当于提前透支15年寿命。这不是危言耸听,中山大学研究显示,长期高压工作人群预期寿命较普通人缩短8-12年。

【被忽略的财富公式:健康才是最大的复利】

我接触过一位42岁的私募经理,他在癌症术后算过一笔账:治疗费用128万,误工损失超300万,而生病前他引以为傲的"健康管理"不过是每年2万元体检套餐。这让我想起《柳叶刀》的研究结论:保持规律作息和适度运动的人群,40年累积医疗支出减少47%。

更值得思考的是,某招聘网站数据显示,坚持健身的中层管理者晋升概率高出27%,他们的秘密不是熬夜加班,而是清醒的决策力和稳定的情绪价值。就像股神巴菲特90岁仍在工作,他的财富密码不仅是投资智慧,更是持续运动、规律作息的复利效应。

【突围生存困局的三把钥匙】

1.警惕"时间贴现"心理:大脑总会高估即时收益(如加班费),低估远期风险(如健康损耗)。建议设置"健康账户",每工作1小时存入5分钟运动时间。2.重构价值坐标系:试着把工资换算成时薪,你会发现凌晨三点的加班费可能还不够买瓶眼药水。3.建立防御性消费:与其买30元奶茶安慰疲惫,不如花300元请私教改善体态。某电商平台数据显示,购买体检套餐的用户后续医疗支出下降31%。(结语)

上个月李阳出院时,把工牌留在了护士站。他现在经营着一个小型编程培训班,月收入只有原来的1/3,但体检报告上消失的"窦性心律不齐"提示,可能是这个时代最珍贵的财富。

当996成为光荣勋章,当体检异常项变成社交谈资,我们或许该停下来想想:那些深夜亮着的电脑屏幕,到底在照亮前程,还是在燃烧生命?毕竟在这个充满变量的世界里,唯有健康才是永远保值的硬通货。

【今日话题】你在"要钱"和"要命"之间做过哪些妥协?来评论区聊聊你的生存智慧,点赞前三名将获得三甲医院专家定制健康方案。